Exposition temporaire à l'Institut du monde arabe

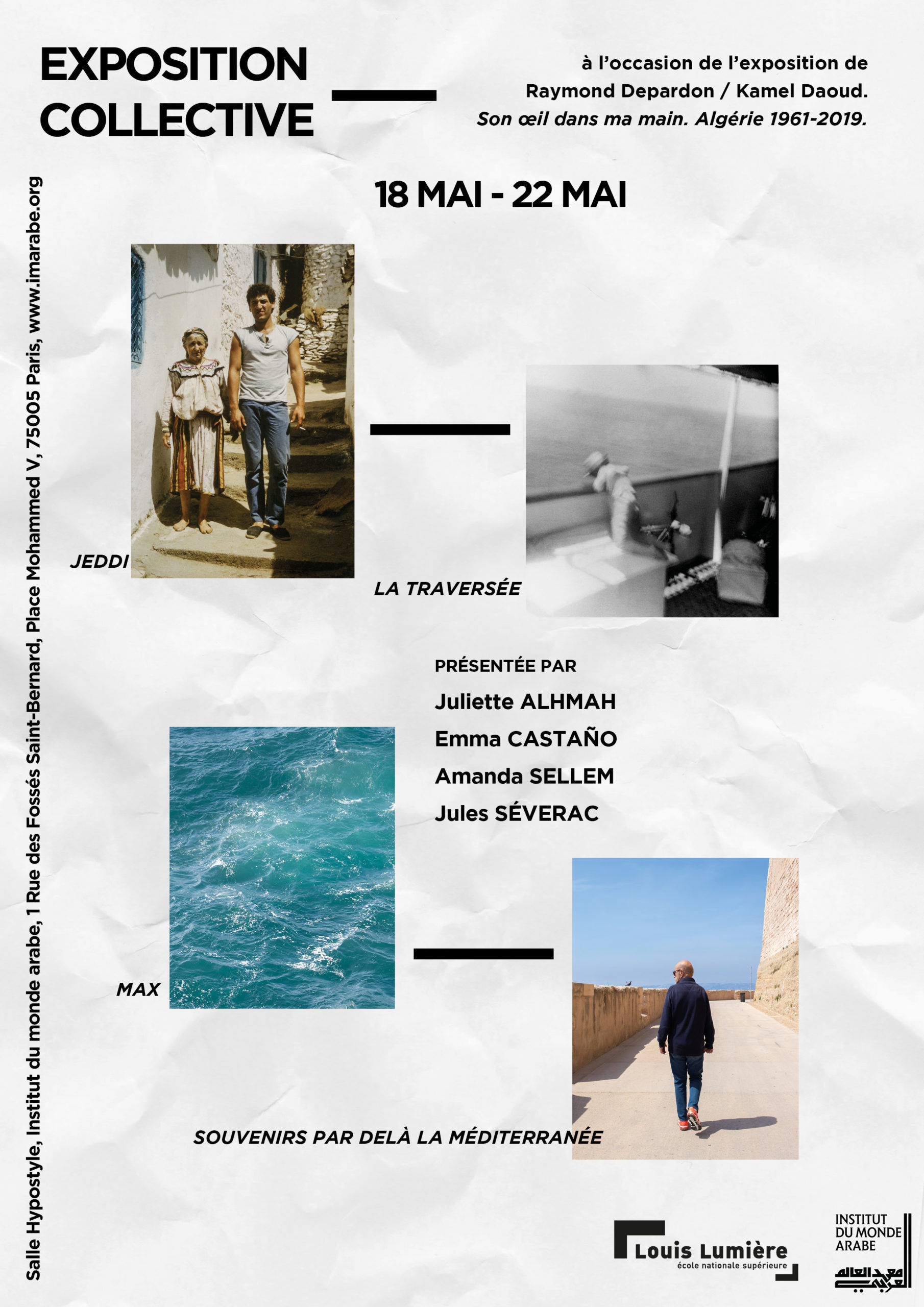

Dans le prolongement de l’exposition « Raymond Depardon / Kamel Daoud – Son œil dans ma main, Algérie 1961 – 2019 » à l’Institut du monde arabe, l’ENS Louis-Lumière a mis en place une exposition collective, en partenariat avec l’IMA, qui aura lieu du 18 mai au 22 mai inclus, dans la salle hypostyle de l’Institut du monde arabe.

Venez découvrir à l’Institut du monde arabe les travaux de :

- Juliette Alhmah

- Emma Castaño

- Amanda Sellem

- Et Jules Séverac

Texte de présentation de l’exposition :

Kamel Daoud a dit : « on a construit un pays pour nos ancêtres, pas pour nos enfants ». Mais, alors, où sont ces enfants ? Comment évolue cette descendance ?

Nous. Nous n’avons rien vu. Ni de la guerre, ni de l’indépendance de l’Algérie. Nous ne savons pas les conditions ni les conséquences autrement que par les livres d’Histoire. Pourtant, nos parents, eux, y étaient. Que reste-t-il de leurs souvenirs ? Quels mots ont-ils bien voulu nous dire ou retenir ? Quelles images ont-ils bien voulu dévoiler ou enfouir ? Que nous ont-ils transmis de leur identité, , de leurs traumatismes, de leurs victoires, de leur exil, de leur passage à Alger, à Marseille, à Oran, à Paris ?

La question de l’héritage familial est au cœur des projets d’Amanda Sellem, Emma Castaño, Jules Séverac et Juliette Alhmah, photographes étudiant.e.s ou récemment diplômé.e.s de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, invité.e.s à présenter leur travail en regard de l’exposition Raymond Depardon / Kamel Daoud. Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Au croisement de l’Algérie et de la France, au cœur de cette mémoire collective, voici quatre

projets, quatre histoires qui se croisent et s’entrecroisent au milieu des souvenirs et des questions suspendues ; tandis qu’Amanda Sellem retrace l’exil de sa grand-mère, de sa vie en Algérie jusqu’à son arrivée à Paris, en passant par la traversée de la Méditerranée suite à l’indépendance du pays en 1962, Emma Castaño nous offre les souvenirs de son père, José, né à Oran. Jules Séverac convoque la mémoire de son grand-père, soldat français pendant la guerre d’Algérie, quand Juliette Alhmah propose un regard sur l’identité franco-kabyle et l’absence de transmission de la part de son grand-père Ammar.

Retrouvez en pièce jointe la présentation de chacun des travaux.

L’ENS Louis-Lumière remercie l’Institut du monde arabe pour cette opportunité ainsi que les étudiantes et étudiants qui ont participé à rendre l’exposition possible.

Evènement Facebook ici

Retrouvez les informations sur l’Institut du monde arabe ici

Exposition temporaire à l'Institut du monde arabe

Titres de sections.

Dans le prolongement de l’exposition « Raymond Depardon / Kamel Daoud – Son œil dans ma main, Algérie 1961 – 2019 » à l’Institut du monde arabe, l’ENS Louis-Lumière a mis en place une exposition collective, en partenariat avec l’IMA, qui aura lieu du 18 mai au 22 mai inclus, dans la salle hypostyle de l’Institut du monde arabe.

Venez découvrir à l’Institut du monde arabe les travaux de :

- Juliette Alhmah

- Emma Castaño

- Amanda Sellem

- Et Jules Séverac

Texte de présentation de l’exposition :

Kamel Daoud a dit : « on a construit un pays pour nos ancêtres, pas pour nos enfants ». Mais, alors, où sont ces enfants ? Comment évolue cette descendance ?

Nous. Nous n’avons rien vu. Ni de la guerre, ni de l’indépendance de l’Algérie. Nous ne savons pas les conditions ni les conséquences autrement que par les livres d’Histoire. Pourtant, nos parents, eux, y étaient. Que reste-t-il de leurs souvenirs ? Quels mots ont-ils bien voulu nous dire ou retenir ? Quelles images ont-ils bien voulu dévoiler ou enfouir ? Que nous ont-ils transmis de leur identité, , de leurs traumatismes, de leurs victoires, de leur exil, de leur passage à Alger, à Marseille, à Oran, à Paris ?

La question de l’héritage familial est au cœur des projets d’Amanda Sellem, Emma Castaño, Jules Séverac et Juliette Alhmah, photographes étudiant.e.s ou récemment diplômé.e.s de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, invité.e.s à présenter leur travail en regard de l’exposition Raymond Depardon / Kamel Daoud. Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Au croisement de l’Algérie et de la France, au cœur de cette mémoire collective, voici quatre

projets, quatre histoires qui se croisent et s’entrecroisent au milieu des souvenirs et des questions suspendues ; tandis qu’Amanda Sellem retrace l’exil de sa grand-mère, de sa vie en Algérie jusqu’à son arrivée à Paris, en passant par la traversée de la Méditerranée suite à l’indépendance du pays en 1962, Emma Castaño nous offre les souvenirs de son père, José, né à Oran. Jules Séverac convoque la mémoire de son grand-père, soldat français pendant la guerre d’Algérie, quand Juliette Alhmah propose un regard sur l’identité franco-kabyle et l’absence de transmission de la part de son grand-père Ammar.

Retrouvez en pièce jointe la présentation de chacun des travaux.

L’ENS Louis-Lumière remercie l’Institut du monde arabe pour cette opportunité ainsi que les étudiantes et étudiants qui ont participé à rendre l’exposition possible.

Evènement Facebook ici

Retrouvez les informations sur l’Institut du monde arabe ici

Sortie du livre "Écrans variables" d'Hugo Orts

Description de l’ouvrage

Souvent ignoré, le format d’image constitue pourtant un élément de mise en scène participant pleinement à la réception qui est faite d’un film. Partant de ce principe et à travers des analyses précises de séquences allant du cinéma muet jusqu’à nos jours, cet ouvrage interroge les possibilités offertes par l’acceptation d’un paradigme dans lequel le ratio d’image n’est plus contraint d’être unique à l’échelle du film, abordant aussi bien les variations ostensibles de formats que l’emploi plus subtil de certaines de leurs qualités propres. Afin de redécouvrir par un biais nouveau les déterminations imposées par le cadre sur ce qu’il contient – le champ –, mais aussi sur ce qu’il exclut – le hors-champ –, le format d’image est ici considéré comme un procédé esthétique à part entière, vecteur de sens et de sensations à même de nous éclairer sur notre expérience de spectateur.

Nb de pages 192 p.

Prix Picto de la Mode 2022 - un ancien étudiant finaliste

Ce prix a été initié depuis 1998 par le laboratoire PICTO, « avec la vocation de soutenir les photographes de mode de moins de 35 ans, de les aider à débuter leur carrière et de faire émerger de jeunes talents » (dossier du presse).

Pour l’année 2022, parmi les 23 finalistes, l’ENS Louis-Lumière est fière de retrouver William Bibet, ancien étudiant du master photographie (promotion 2015).

Découvrez la présentation des travaux « Genèse » et « Vénus » de William Bibet sur le site Picto (cliquez ici).

Cette année le jury du prix était :

- Sonia Sieff, Photographe et Présidente du Jury

- Paolo Roversi, Photographe

- Sylvie Lécallier, Conservatrice Photo – Palais Galliera

- Christophe Renard, Directeur Artistique

- Aurélia Marcadier, Directrice PhotoSaintGermain

- Gaëlle Gouinguené, Responsable de la Communication, Relations Presse et

- Projets Culturels – Leica

- Hubert Barrère, Directeur Artistique de la Maison Lesage – le19M

- Carine Bornard, Directrice Post Production – Coty

- Salomé d’Ornano, Directrice des galeries Fisheye

- Laurent Poleo-Garnier,Lauréat 2021deladotation le19M de la Photographie des Métiers d’Arts

Plus d’information sur le prix Picto et la révélation des lauréates et lauréats 2022 sur le lien ici.

La chanson au cinéma : journée d'étude

Organisée par Marc Khoreich et Rami Al Rabih (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV) en collaboration avec Giusy Pisano (ENS Louis-Lumière/IRCAV), cette journée d’étude, riche en intervention se penchera sur la chanson et la musique dans diverses productions cinématographiques internationales.

9h30 – 10h00

Giusy Pisano (ENS Louis-Lumière/IRCAV)

Marc Khoreich et Rami AL Rabih (Université Sorbonne Nouvelle)

Mots de bienvenue et introduction

10h00 – 10h40

Beaton Galafa (University of Malawi)

Le rôle de la musique dans le cinéma africain francophone

10h40 – 11h20

Erika Thomas (Université Catholique de Lille) Hymne à la joie, berceuse et désarroi.

Une chanson brésilienne dans TERRE LOINTAINE (1995) de Walter Salles et Daniela Thomas

11h40 – 12h20

Marie Goupil-Lucas-Fontaine (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne)

Entre théâtre et music-hall, la chanson réaliste au cinéma, 1900 -1940

12h20 – 13h00

Auxence Magerand (Université de Lille)

Idole ou copain ? La persona musicale de Johnny Hallyday et Sheila, une mythologie yéyé à l’épreuve du cinéma

14h00 – 14h40

Alice Duchesnes (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé)

La comédie musicale hollywoodienne : vers une redéfinition du genre par l’étude du matériel publicitaire

14h40 – 15h20

Matthieu Couteau (Université Sorbonne Nouvelle)

« Il a mis le disque d’Aznavour. Tu sais, celui qui me fait régulièrement perdre la tête.» : le moment en chanson dans le cinéma de la Nouvelle Vague.

15h20 – 16h00

Marc Khoreich (Université Sorbonne Nouvelle)

Chansons d’amour : « Le dinosaure éteint » du cinéma égyptien

16h20 – 17h00

Simon Debeve (Université Sorbonne Nouvelle)

« Cette musique ne joue pour personne », le cas du jeu avec les chansons de Jean-Luc Godard à Wes Anderson

17h00 – 17h40

Nadine Asmar (Université de Bretagne Occidentale)

La révolution en musique dans le cinéma de Youssef Chahine et Ahmad Abdallah

Information pratiques

Le mercredi 9 mars 2022

à l’ENS Louis-Lumière,

20 rue ampère, Saint-Denis, France (93200)

Salle 12

Data&Pixel : La Sociophotographie enquête sur la transition numérique

« La sociophotographie enquête sur la transition numérique ».

![]()

Atelier-laboratoire soutenu par l’EUR ArTeC, MIP (module d’innovation pédagogique), encadré par Sophie Jehel, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches, chercheure au CEMTI (Université Paris 8) – Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation et Véronique Figini, maîtresse de conférences à l’ENS Louis-Lumière (Carnet de recherche : https://4p.hypotheses.org).

Dans le cadre du MIP ArTeC « La sociophotographie enquête sur la transition numérique », les étudiant.es du Master « Plateformes numériques, création et innovation » de l’université de Paris 8 Saint-Denis, et du Master Photographie de l’École nationale supérieure Louis-Lumière présentent les enquêtes qu’ils ont réalisées cette année sur trois thèmes : Accélérer, Aimer, Mobiliser dans la transition numérique.

Les enquêtes explorent la manière dont les plateformes viennent accélérer les interactions humaines, les dynamiser, les phagocyter aussi. Elles sont devenues des espaces de diffusion quasi obligatoires pour les musiciens, les photographes, mais au prix de métamorphoses de leurs métiers, voire de formatage de leurs productions. A travers les fonctionnalités du « web affectif », elles transforment l’amour du monde en amour du smartphone, et ne favorisent pas autant qu’on pourrait le croire l’amour de soi, qui s’acquiert, d’après les enquêtés, bien souvent par des formes de distanciation. Elles offrent des opportunités pour se mobiliser, développer des consommations nouvelles (plus écologiques?), à condition que les informations soient disponibles et inspirent la confiance, ce qui est parfois compliqué sur les sujets sensibles.

Les étudiant.es ont recueilli des expériences d’usagers qui permettent de saisir l’impact du fonctionnement des plateformes numériques sur les pratiques sociales. En regard, les travaux photographiques expriment les émotions ressenties, évoquent le foisonnement de l’information, des images, mettent en scène les expérimentations de l’identité qui peuvent s’y jouer, dans un jeu de caché-montré, souvent indiscernable pour le spectateur. Le travail photographique est à la fois journal intime, portrait, trace des phénomènes sociaux et numériques, c’est aussi un médium utilisé pour sa puissance interprétative et imaginative. Il sert différents desseins, artistiques, militants ou simplement ludiques. Les jeunes photographes sont particulièrement sensibles aux possibilités mais aussi aux rétorsions exercées sur les plateformes numériques où ils se doivent d’être présents pour se faire connaître et développer leur art.

Les débats organisés et modérés par les étudiant.es permettront une rencontre entre professionnel.les, photographes, chercheur.es et étudiant.es. Trois tables rondes sont organisées autour des problématiques suivantes : l’intensification des échanges, par l’accélération des stratégies des plateformes; la mise en jeu des émotions et des sentiments sur les plateformes; les avatars de la mobilisation dans le domaine professionnel comme dans le domaine des campagnes de communication environnementales. Elles s’appuient sur les recherches des étudiant.es, écrites et visuelles, construites dans une double logique socio-photographique qui repose sur des enquêtes de terrain, par entretien, et des créations visuelles. Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’un atelier-laboratoire, et publiés sur le site dédié https://numerique-investigation.org/.

Lancement de la 1ere édition du "Victorine Narrative Lab"

La 1èreédition de ce programme, créé par Sylvie Landra et Sébastien Cauchon, vient d’être lancée à Nice.

Suite à un appel à projets, 6 lauréats ont été sélectionnés à partir de leur projet de scénario de long-métrage parmi plus d’une centaine de candidatures, par un comité composé de représentants de Prime Vidéo, de l’Ecole Louis-Lumière, de la Ville de Nice (Studios de la Victorine) et des créateurs et curators du projet.

Les scénaristes débutants sélectionnés seront accompagnés et encadrés dans leur travail de réécriture par 6 auteurs professionnels qui leur apporteront un soutien artistique durant les 5 mois du programme.

Une première session de rencontres et de développement a eu lieu du 24 au 26 janvier aux Studios de la Victorine. Le programme se poursuit en ligne avec des séances de travail, d’écriture et de formation. À la fin du programme, Prime Video aura la possibilité d’acquérir les droits de ces scénarios en priorité, et les développer en partenariat avec l’auteur : ces projets pourraient devenir, à terme, les prochains films Amazon Original.

Ce programme d’écriture vient s’inscrire dans le cadre du projet de renouveau des Studios de la Victorine qui repose notamment sur le développement de la formation aux métiers de l’audiovisuel et du numérique.

Les lauréats 2022

- Nicolas Avrand pour ECHOS

- Amina Sall pour LE CŒUR EN EQUILIBRE

- Marie-Mathilde Peyralbe pour LORSQUE NOUS ETIONS ENCORE ENFANTS

- Nadia Salem pour UNE FEMME EN GUERRES

- Roman Sitruk pour LES REGLES DU JE

- Nicolas Thibaud pour FEROCES

Les mentors 2022

- Emmanuel Courcol

- Delphine Gleize

- Gilles Marchand

- Mounia Meddour

- Laurette Polmanss

- Nicolas Saada

A propos des mentors 2022 du « Victorine Narrative Lab »

Emmanuel Courcol

Emmanuel Courcol commence sa carrière en tant qu’acteur sur les planches (une trentaine de pièces) et les écrans de cinéma et de télévision. A partir des années 2000 il s’oriente progressivement vers l’écriture de scénario, co écrivant quatre films avec Philippe Lioret (Toutes nos envies, Welcome, L’Equipier, Mademoiselle), et en collaborant avec Arnaud Viard (Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part), François Favrat (Boomrang), Kamen Kalev (Tête baissée), Edouard Bergeon (Au nom de la terre). Il passe à la réalisation en 2012 avec un premier court métrage Géraldine je t’aime, puis réalise son premier long métrage, Cessez-le-feu en 2015 avant d’enchaîner en 2021 avec Un Triomphe, qui obtient le Prix du Public du Festival du Film Francophone d’Angoulême et le Prix de la meilleure comédie de l’année à la 33ème cérémonie des Prix du Cinéma Européen.

Delphine Gleize

Diplômée de la Femis, Delphine Gleize remporte le César du Meilleur court métrage en 2000 pour Sale battars son premier film. Habituée du Festival de Cannes, elle présente en 1999 son court métrage Un château en Espagne à la Quinzaine des Réalisateurs, puis Les Méduses à la Semaine de la Critique en 2000 avant de concourir pour son premier long métrage Carnages, dans la section Un Certain Regard en 2002. Puis elle réalise L’Homme qui rêvait d’un enfant en 2007. La même année, Jean Rochefort lui propose de réaliser avec lui le documentaire Cavaliers seuls. S’ensuivent La Permission de minuit en 2011 et Beau joueur en 2019. Par ailleurs elle écrit pour d’autres : Cet été-là…, réalisé par Eric Lartigau, actuellement en tournage et T’as quel âge ? co-écrit avec Thomas Bidegain et Eric Lartigau. Elle fait aussi régulièrement des consultations/accompagnements, et intervient auprès d’Ateliers d’écriture, ceux d’Angers qu’elle a chapeautés avec Jeanne Moreau, ceux du CLOS, liés au FIFIB, ainsi que pour le Groupe Ouest, entre autres.

Gilles Marchand

Ancien élève de l’IDHEC (actuelle Fémis), Gilles Marchand écrit ses premiers scénarios avec Laurent Cantet (Les Sanguinaires, Ressources Humaines, César du meilleur scénario en 1999), puis avec Dominik Moll Harry, un ami qui vous veut du bien, sélectionné en compétition au Festival de Cannes et nommé au César du meilleur scénario en 2000. Il collabore depuis avec de nombreux autres cinéastes, notamment Jean-Paul Rappeneau (Bon voyage), Cédric Kahn (Feux rouges et L’Avion), Valérie Donzelli (La Guerre est déclarée et Marguerite et Julien) et Robin Campillo (Eastern boys). Avec Dominik Moll, il écrit également les scénarios de Qui a tué Bambi, L’Autre Monde, Lemming, Des nouvelles de la planète Mars et plus récemment Seules les bêtes. Gilles Marchand a 3 réalisations à son actif : Qui a tué Bambi en 2003, L’Autre monde en 2010 et Dans la forêt en 2016. Il a également écrit et réalisé la série documentaire Grégory produit et diffusée sur Netflix en 2019.

Mounia Meddour

Mounia Meddour est scénariste et réalisatrice de documentaires (Particules élémentaires, La Cuisine en héritage, Cinéma algérien, un nouveau souffle). Après un premier court-métrage Edwige, son premier long-métrage de fiction, Papicha, est sélectionné au Festival de Cannes en 2019 dans la section Un Certain Regard. Le film a été récompensé de trois prix au Festival du Film Francophone d’Angoulême, et a obtenu en 2019 les César du meilleur premier film et du meilleur espoir féminin. Il a également été sélectionné aux Oscars 2020 pour représenter l’Algérie dans la catégorie Meilleur film étranger. Mounia Meddour a reçu le Gold Fellowship Award for Women 2020 de l’Académie des Oscars.

Laurette Polmanss

Ancienne élève de La Fémis, Laurette Polmanss a réalisé trois courts métrages, et collaboré à plusieurs scénarios de Catherine Corsini : La Belle Saison (2015), Un amour impossible (2018) et La Fracture (2021). Ses scénarios ont été nommés au Prix Lumière pour La Belle saison et aux Césars pour Un amour impossible. La Fracture (2021), était en sélection officielle (Compétition) au Festival de Cannes 2021.

Nicolas Saada

Réputé pour son émission de radio Nova fait son cinéma, consacrée aux musiques de films entre 1993 et 2007, Nicolas Saada a été chargé de programmes à ARTE entre 1992 et 1998 aux côtés de Pierre Chevalier et a ainsi participé à l’élaboration de plus d’une centaine de films. Il a également été journaliste aux Cahiers du cinéma de 1988 à 2000 où il s’est longtemps spécialisé dans le cinéma américain et asiatique. Il coécrit son premier scénario en 1999 pour un film de Pierre Salvadori, Les Marchands de sable. Suivront d’autres collaborations avec Arnaud Desplechin (Léo, en jouant « Dans la compagnie des hommes »), Jérôme Cornuau (Dissonances) ou Frédéric Jardin (Nuit blanche). En 2004, après un son premier court métrage, Les Parallèles, nommé au César du meilleur court métrage en 2005, il écrit et réalise en 2009 son premier long métrage, Espion(s). Son deuxième long métrage Taj Mahal sort en 2015. En 2018, il écrit et réalise Thanksgiving, une mini-série en 3 épisodes pour la télévision.

Diplômé.e.s Promotion 2021

Les étudiant.e.s des Master Cinéma, Son, Photographie, de l’Ecole Louis-Lumière de la promotion 2021 ont pu recevoir leurs diplômes lundi 10 janvier 2022.

Félicitations à tout.e.s !

Retrouvez la liste des diplômé.e.s par Master en documents à télécharger. Pour plus d’informations sur leurs sujets de mémoire, vous pouvez vous reporter à la partie Recherche du site.

Liste des diplômé.e.s 2021 par Master

Diplômé.e.s Promotion 2020

Repoussée d’un an en raison de la crise sanitaire, la cérémonie a pu se tenir en comité restreint lundi 10 janvier 2022.

Les étudiant.e.s de l’Ecole Louis-Lumière du Master Cinéma, Master Son, Master Photographie ont pu à cette occasion recevoir leurs diplômes.

Nous les en félicitons.

Retrouvez la liste des diplômé.e.s par Master en documents à télécharger et les informations sur les mémoires dans la partie Recherche du site de l’Ecole.

Liste des diplômé.e.s par Master

Repenser la transition numérique, Colloque international Beauviatech

L’événement aura lieu les 1 et 2 décembre à la Cité du Cinéma à Saint-Denis et le 3 décembre à la Fémis à Paris.

« Adieu 35 : la révolution numérique est terminée » titraient les Cahiers du cinéma en novembre 2011, marquant la fin d’une époque liée à une certaine forme de cinéphilie fondée sur l’argentique, mais également la fin d’une période de transformation que d’aucuns ont pu considérer comme radicale. Pourtant le terme de « révolution », partagé par une grande majorité des discours sur le cinéma depuis son entrée dans le troisième millénaire, ne rend pas compte des modalités singulières de ce changement de paradigme. En effet, si ce terme charrie avec lui l’idée de rupture et de remise à zéro, force est de constater que « l’ère numérique » se caractérise par une forme d’hybridité, reposant pendant plus d’une décennie sur la cohabitation (plus ou moins harmonieuse) de deux paradigmes techniques quant au tournage et à la diffusion des films. Que ces derniers soient tournés sur pellicule puis numérisés pour le montage (et diffusés également numériquement), ou filmés avec des caméras DV ou HD avant d’être transférés sur un support 35 mm, on constate bien dans quelle mesure « l’ancien » et le « nouveau » monde s’articulent, au point que cette rencontre finisse par constituer un enjeu fort au sein de l’institution cinématographique.

Cela n’empêche pas l’usage répété de cette idée de rupture ornant la couverture d’une multitude d’ouvrages consacrés à cette période, ou investissant l’écriture dans le cadre de recherches spécifiques. De fait, si des changements profonds se sont bien opérés au sein du cinéma ces vingt dernières années, sans doute serait-il plus légitime de privilégier l’idée de « transition » ou encore de « mutation » numérique à celle de « révolution », afin, d’une part de marquer la dimension progressive de cette transformation, et d’autre part de donner à entendre que cette dernière ne se limite pas à un simple passage de relais technique. Que l’argentique et le numérique puissent ainsi cohabiter (même encore aujourd’hui alors qu’on estime assez largement que cette transition est « terminée ») nous incite en réalité à penser que le changement opéré ces dernières années au sein de l’institution-cinéma est plus souterrain que sa mise en avant dans les médias et les discours ne le donne à percevoir. Ce sont les modalités et les enjeux de cette mutation/transition que ce colloque se donne pour ambition de creuser, dans des perspectives diverses.

L’ENS Louis-Lumière et La Fémis ont connu cette transition numérique, et ont donc dû adapter leurs méthodes, leur matériel, leurs modalités d’apprentissage ainsi que leur approche théorique du cinéma, à ce bouleversement qui touche autant la technique que l’imaginaire des formes qu’elle permet de déployer. D’où l’importance d’un dialogue nourri avec les professionnels : quatre tables rondes viseront ainsi à mieux saisir, par le biais de la parole des différents acteurs de cette transition (techniciens, fabricants de matériel, cinéastes, collaborateurs divers), les enjeux qui la déterminent en profondeur.

Conformément aux directives gouvernementales, le pass sanitaire ou la présentation d’un test PCR datant de moins de 72 heures (ou test antigénique de moins de 48h) vous sera demandé.

Jauge limitée.