César 2022 - Le RDV des Révélations 2022 par les étudiant.e.s du Master Photographie ENS Louis-Lumière

En partenariat avec

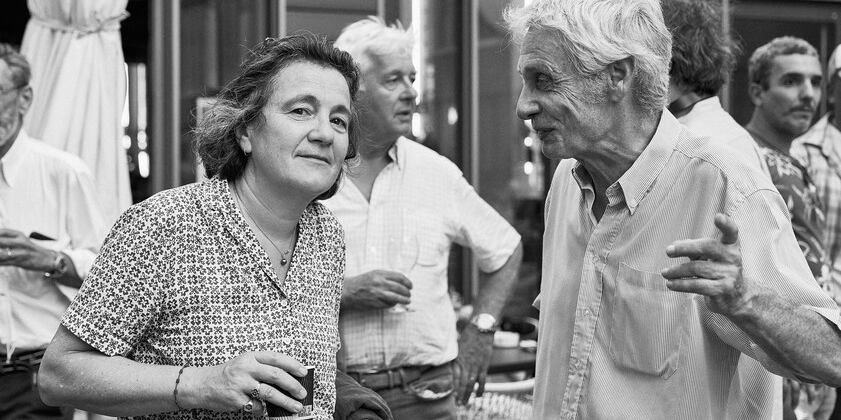

Dans le cadre du partenariat avec l’Académie des César, les étudiant.e.s de deuxième année du Master Photographie de l’Ecole Louis-Lumière ont couvert l’évènement, lundi 10 janvier 2022 du RDV des Révélations 2022.

Retrouvez un florilège de photos dans le diaporama et plus de photos ici.

Partenariat encadré par Christophe Caudroy

Diplômé.e.s Promotion 2021

Les étudiant.e.s des Master Cinéma, Son, Photographie, de l’Ecole Louis-Lumière de la promotion 2021 ont pu recevoir leurs diplômes lundi 10 janvier 2022.

Félicitations à tout.e.s !

Retrouvez la liste des diplômé.e.s par Master en documents à télécharger. Pour plus d’informations sur leurs sujets de mémoire, vous pouvez vous reporter à la partie Recherche du site.

Liste des diplômé.e.s 2021 par Master

Diplômé.e.s Promotion 2020

Repoussée d’un an en raison de la crise sanitaire, la cérémonie a pu se tenir en comité restreint lundi 10 janvier 2022.

Les étudiant.e.s de l’Ecole Louis-Lumière du Master Cinéma, Master Son, Master Photographie ont pu à cette occasion recevoir leurs diplômes.

Nous les en félicitons.

Retrouvez la liste des diplômé.e.s par Master en documents à télécharger et les informations sur les mémoires dans la partie Recherche du site de l’Ecole.

Liste des diplômé.e.s par Master

Repenser la transition numérique, Colloque international Beauviatech

L’événement aura lieu les 1 et 2 décembre à la Cité du Cinéma à Saint-Denis et le 3 décembre à la Fémis à Paris.

« Adieu 35 : la révolution numérique est terminée » titraient les Cahiers du cinéma en novembre 2011, marquant la fin d’une époque liée à une certaine forme de cinéphilie fondée sur l’argentique, mais également la fin d’une période de transformation que d’aucuns ont pu considérer comme radicale. Pourtant le terme de « révolution », partagé par une grande majorité des discours sur le cinéma depuis son entrée dans le troisième millénaire, ne rend pas compte des modalités singulières de ce changement de paradigme. En effet, si ce terme charrie avec lui l’idée de rupture et de remise à zéro, force est de constater que « l’ère numérique » se caractérise par une forme d’hybridité, reposant pendant plus d’une décennie sur la cohabitation (plus ou moins harmonieuse) de deux paradigmes techniques quant au tournage et à la diffusion des films. Que ces derniers soient tournés sur pellicule puis numérisés pour le montage (et diffusés également numériquement), ou filmés avec des caméras DV ou HD avant d’être transférés sur un support 35 mm, on constate bien dans quelle mesure « l’ancien » et le « nouveau » monde s’articulent, au point que cette rencontre finisse par constituer un enjeu fort au sein de l’institution cinématographique.

Cela n’empêche pas l’usage répété de cette idée de rupture ornant la couverture d’une multitude d’ouvrages consacrés à cette période, ou investissant l’écriture dans le cadre de recherches spécifiques. De fait, si des changements profonds se sont bien opérés au sein du cinéma ces vingt dernières années, sans doute serait-il plus légitime de privilégier l’idée de « transition » ou encore de « mutation » numérique à celle de « révolution », afin, d’une part de marquer la dimension progressive de cette transformation, et d’autre part de donner à entendre que cette dernière ne se limite pas à un simple passage de relais technique. Que l’argentique et le numérique puissent ainsi cohabiter (même encore aujourd’hui alors qu’on estime assez largement que cette transition est « terminée ») nous incite en réalité à penser que le changement opéré ces dernières années au sein de l’institution-cinéma est plus souterrain que sa mise en avant dans les médias et les discours ne le donne à percevoir. Ce sont les modalités et les enjeux de cette mutation/transition que ce colloque se donne pour ambition de creuser, dans des perspectives diverses.

L’ENS Louis-Lumière et La Fémis ont connu cette transition numérique, et ont donc dû adapter leurs méthodes, leur matériel, leurs modalités d’apprentissage ainsi que leur approche théorique du cinéma, à ce bouleversement qui touche autant la technique que l’imaginaire des formes qu’elle permet de déployer. D’où l’importance d’un dialogue nourri avec les professionnels : quatre tables rondes viseront ainsi à mieux saisir, par le biais de la parole des différents acteurs de cette transition (techniciens, fabricants de matériel, cinéastes, collaborateurs divers), les enjeux qui la déterminent en profondeur.

Conformément aux directives gouvernementales, le pass sanitaire ou la présentation d’un test PCR datant de moins de 72 heures (ou test antigénique de moins de 48h) vous sera demandé.

Jauge limitée.

A réécouter : le bokeh de A à Z, podcast du "Monde de la photo"

Doux, harmonieux, crémeux, vaporeux… les qualificatifs ne manquent pas quand on évoque le fameux bokeh et donc la profondeur de champ entre passionnés. De quoi imaginer un nouveau débat pour tenter de dépassionner l’emphase populaire en compagnie d’un éminent professeur de l’école ENS Louis Lumière. (fautpaspousserlesiso.com)

Animateur

Arthur Azoulay

Co-Animateur :

Benjamin Favier,

Rédacteur en chef,

Le monde de la photo

Invités

Pascal Martin

Enseignant – chercheur

Responsable du laboratoire d’optique appliquée

École ENS Louis Lumière

Ghislain Simard

Photographe

Pierre-Yves Maitre

Image Quality Engineer

DXOMARK

Volker Gilbert

Auteur, journaliste

Séminaire "Enseigner la photographie en Europe"

Une conférence inaugurale et deux tables rondes examinent la notion plurielle de diversité

dans les établissements européens enseignant la photographie.

Mots d’accueil : Laurence Engel, présidente de la BnF ; Vincent Lowy, directeur de l’ENS Louis-Lumière ; Fannie Escoulen, cheffe du département de la photographie au ministère de la Culture

Introduction : Vincent Spinette, Haute École Libre de Bruxelles Ilya-Prigogine (HELB), Belgique

Conférence inaugurale : Raphaële Bertho, maîtresse de conférence à l’université de Tours

Table ronde 1 : Diversité : genre, représentation, représentativité

Depuis 2017, les initiatives pour encourager l’égalité femme-homme dans le domaine de la photographie se sont multipliées. Quel rôle les écoles de photographie peuvent-elles jouer dans ce mouvement ? Est-ce un enjeu national, européen, mondial ? Comment pouvons-nous garantir à tou.te.s un parcours à opportunités égales ?

Modérateur :

Arno Gisinger, maître de conférence à l’université Paris 8

Intervenantes :

Anna Fox (photographe et professeure à UCA, Royaume-Uni).

Véra Léon (enseignante-chercheuse et artiste)

Vladimira Kotra (Institute of creative photography in Opava, Tchéquie)

Marta Gili (directrice de l’ENSP, Arles)

Table ronde 2 : Diversité géographique : la fin de l’eurocentrisme ?

Comment eurocentrisme et diversité se conjuguent-ils ? Une diversité intra-européenne fait elle sens ? Pourquoi choisir une école de photographie européenne ?

Modérateur :

Arthur Crestani (artiste-photographe)

Intervenant.e.s :

Gilberto Güiza-Rojas (artiste-photographe)

Stéphanie Robin (Le Fresnoy)

Vangelis Ioakimidis (TransEurope Photography Project)

Simlova Stepenka (artiste, FAMU, Prague)

Échange avec le public

Conclusion : Véronique Figini, maîtresse de conférence, ENS Louis-Lumière

Cet événement est bilingue français-anglais (traduction simultanée).

En partenariat avec l’ENS Louis-Lumière

Dans le cadre de Paris Photo

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux manifestations. Les modalités d’accès étant susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire, nous vous invitons à consulter bnf.fr avant votre venue.

Grande Commande Photographique du Ministère de la Culture

À l’image de la commande DATAR de 1986, les lauréat.e.s de cette grande commande photographique sont missionné.e.s pour réaliser une radioscopie de la France. Les lauréat.e.s disposeront de sept mois pour réaliser un projet photographique et d’une bourse de 22 000 euros.

En 2022, ont été séléctionnés :

- Jéromine Derigny (Photo, 1992)

- France Keyser

- Marion Poussier (Photo, 2003)

- Frédéric Stucin (Photo, 2002)

- Rebecca Topakian (1 an ENSLL puis deux années ENP Arles)

- Franck Tomps (Photo, 1997)

En 2021, ont été séléctionnés :

- Julie Balagué (Photo 2010)

- Samuel Bollendorff (Photo 1994)

- Gilles Coulon (Photo 1988)

- Jean-Robert Dantou (Photo 2003)

- Hélène David (Photo, 1994)

- Bertrand Desprez (Photo 1988)

- Olivier Jobard (Photo 1990)

- Olivier Monge (Photo 1998)

Ainsi que Lionel Charrier, membre du jury

Encore bravo à eux.

Samuel Bollendorff (photographie, 1994) publie « Faiseurs d’anges »

https://www.ens-louis-lumiere.fr/samuel-bollendorff-photographie-1994-publie-faiseurs-danges

Samuel Bollendorff (photographie, 1994) publie "Faiseurs d'anges"

Paru aux éditions du Seuil le 7 octobre dernier, « Faiseurs d’Anges » est le premier roman de Samuel Bollendorff, photographe et enseignant à l’Ecole.

Description :

Le tuba, le slip de bain, le masque, puis les jambes et la partie gauche du buste se dévoilent dans la pénombre rouge du laboratoire. La trace du souvenir d’enfance avec mon père s’imprime d’argent sur le papier photographique. C’est ma révélation. »

Faiseur d’anges est un récit intime qui s’écrit au fil d’un album de famille et de photos personnelles que le lecteur ne peut qu’imaginer. Ce texte délicat fait apparaître la figure du père de l’auteur, ancien psychanalyste volubile qui noue avec son fils un dialogue poétique et troublé marqué par l’achat d’un premier appareil : Samuel sera photographe. Un photographe qui fait peu à peu du reportage un art de la révélation accordant une place de choix à tous ceux que nos sociétés consignent aux marges – exilés, pauvres, malades. Autant de destinées souvent invisibles qui font écho aux absents du roman familial.

Rendez-vous le 17 octobre à 17h à la Librairie Le Monte en l’Air à Paris pour le lancement.

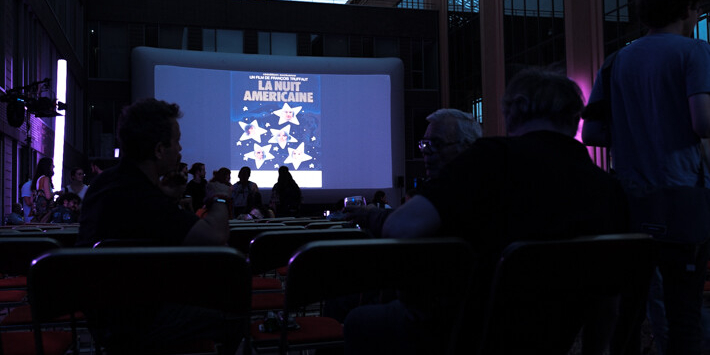

Retour en images sur la soirée de projection de "La Nuit Américaine" à la Cité du Cinéma

Une soirée organisée avec le soutien de :

2avi, Arri, l’Association d’entraide des cinéastes, Next Shot, Panavison, Transpalux et la CST.

Justine Bourgade (cinéma, 1999) et Delphine de Blic (photographie, 1998) lancent le collectif de femmes cinéastes Mata-Mata Films

Mata-Mata Films est un binôme de femmes cinéastes qui partagent le même désir de filmer pour penser, questionner, et créer du lien. Justine Bourgade (cinéma, 1999) et Delphine de Blic (photographie, 1998), respectivement chef-opératrice et réalisatrice, se rencontrent sur les bancs de l’École Louis Lumière il y a une vingtaine d’années. Leurs films gagnent des prix (Cinéma du Réel, Prix Sacem…) et sont sélectionnés dans de nombreux festivals. En 2021, dans une envie commune d’inventer des formes de films moins conventionnelles et engagées dans une démarche paritaire, sociale et environnementale, elles décident de s’associer plus étroitement et créent Mata-mata films.

Attachées à transformer le réel en récits captivants, à prendre le temps de recueillir la parole, à s’autoriser la recherche et l’inattendu, Justine et Delphine apportent dans leurs films de la délicatesse, de la beauté, de l’attention, même aux sujets quotidiens et une pensée en lien avec les débats contemporains. Ce projet commun, veut relever le défi de produire des films sensibles, engagés et narratifs.

Mata-mata films travaille avec des acteurs de la société civile et des pouvoirs locaux, développe des projets RSE avec des entreprises, des associations, et des artistes du monde musical, pictural, théâtral et littéraire.

Un pourcentage de leur gain est reversé à des associations de défense du droit des femmes.